| |

Bu Wancang

卜万苍

1903-1974

Présentation

par Brigitte

Duzan, 4 novembre 2013

|

Bu Wancang

a été l’un des grands réalisateurs du cinéma de

Shanghai du milieu des années 1920 à la fin des

années 1940, et l’une des figures importantes du

cinéma de Hong Kong en mandarin dans les années 1950

et au tout début des années 1960. Sa filmographie

illustre l’évolution qui s’est produite au cours de

cette longue période au niveau tant thématique que

stylistique, dans le cinéma de Shanghai et dans

celui de Hong Kong, et le passage de relais qui est

intervenu d’une ville à l’autre à la fin des années

1940.

Shanghai

Bu Wancang

est né

en 1903 dans le district de Tianchang, dans l’Anhui

(安徽省天长县).

Mais, ses parents ayant déménagé à Yangzhou, dans le

Jiangsu (江苏扬州),

c’est là qu’il a fait ses études. |

|

Bu Wancang jeune |

1921-1929 : Da

Zhonghua, Minxin puis Mingxing

Il arrive à

Shanghai en 1921 où il devient l’assistant d’un cameraman

américain sur le tournage d’un film. En 1924, il fait ses

débuts en tant que caméraman à la compagnie Da Zhonghua (大中华影片公司),

puis continue à la Minxin (民新影片公司).

C’est là qu’il

réalise son premier film, en 1926 : « Pure comme le jade,

claire comme la glace » (《玉洁冰清》),

sur un scénario de Ouyang Yuqian (欧阳予倩)

et avec Gong Jianong (龚稼农)

dans son premier rôle. En 1927, il entre à la Mingxing (明星影片公司)

où il tourne huit films jusqu’en 1930, dont, en 1927, « Rêve

de printemps au bord d’un lac » (《湖边春梦》),

sur l’un des premiers scénarios du dramaturge Tian Han (田汉),

et « Mariage blanc » (《挂名的夫妻》)

où il fait débuter

Ruan Lingyu (阮玲玉).

1930-1937 :

Lianhua puis Yihua

En 1930, avec son

mentor

Li

Minwei (黎民伟),

son ami

Ouyang Yuqian et bien d’autres, il entre à la Lianhua (联华影片制片公司),

puis, en 1935, passe à la Yihua (艺华影片公司).

Les films qu’il

réalise au début des années 1930

reflètent les

idées progressistes des débuts de la Lianhua, dans la droite

ligne du mouvement du 4 mai. C’est le cas des quatre films

réalisés avec Ruan

Lingyu : en 1931, « Une fleur de Prunus » (《一剪梅》),

« Les fleurs

de pêchers pleurent des larmes de sang » (《桃花泣血记》),

« Love and Duty » (《恋爱与义务》),

et,

en 1932,

« Rêve de

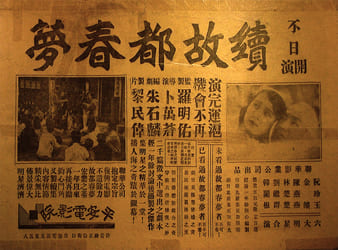

printemps dans l’antique capitale » (《续故都春梦》).

Ces films furent

attaqués par des critiques de gauche dont le début des

années 1930 voit croître l’influence, exercée à travers des

organes de presse spécialisée de plus en plus nombreux et

populaires. Mais, s’ils furent attaqués, ce ne fut pas

exactement pour les mêmes raisons.

La trilogie de

1931

Autant « Une fleur

de Prunus » que « Les

fleurs de pêchers » sont fortement marqués dans leur

esthétique générale par une volonté d’afficher dès l’entrée

un « look » occidental : les deux films ont un générique et

des intertitres en anglais, alors que presque aucun étranger

n’allait voir les films chinois à Shanghai ; ils traduisent

en fait la mode moderniste qui faisait fureur dans la

métropole à l’époque. Dans le premier film, même, le choix

de situer l’action dans le sud de la Chine a permis de créer

un décor moderniste totalement surréel.

Il y a cependant une évolution

notable dans les scénarios, correspondant à la tendance

générale du cinéma à Shanghai pendant cette période.

« Une fleur de

Prunus » est une adaptation de la comédie de Shakespeare

« The Two Gentlemen of Verona ». La pièce est d’une facture

inhabituelle chez Shakespeare, qui fait penser à une œuvre

de jeunesse, mais comporte bien des éléments d’une histoire

de wuxia. La comédie est l’histoire de deux amis,

Valentin et Proteus, qui est amoureux de Julia ; Valentin

part à Milan où Proteus doit le rejoindre sur injonction

paternelle ; il y tombe amoureux de la même femme que son

ami, qu’il arrive à faire bannir de la cour du duc. Errant

dans la forêt, Valentin rencontre une troupe de brigands,

bannis comme lui, auxquels il se joint. Sur quoi Julia

inquiète se déguise en homme et se fait embaucher comme page

au service … de Proteus. A la fin, les amants sont réunis et

les hors-la-loi graciés.

Le film de Bu

Wancang a été réalisé au moment où la censure nationaliste

venait d’interdire les films de wuxia. En présentant

son film comme une adaptation de la pièce anglaise, mais en

le situant dans la période moderne dans le sud de la Chine,

Bu Wancang tournait l’interdiction, et parodiait le genre

qui avait encore la faveur du public. D’ailleurs, le film

fut à sa sortie un immense succès au box office, surtout

auprès des spectatrices (1).

Cependant, il fut

la cible des critiques de gauche, qui le trouvèrent trop

réactionnaire, si bien que, pour le film suivant, Bu Wancang

adopta une ligne beaucoup

plus conforme aux idées

progressistes des fondateurs de la Lianhua.

« Les

fleurs de pêchers pleurent des larmes de sang »

est l’histoire d’un jeune garçon d’une famille riche

amoureux d’une jeune fille pauvre du village où il l’a

connue enfant. Ils se marient en secret, et elle tombe

enceinte. La mère du garçon refuse de l’accepter, force son

fils à ne pas la revoir et va même jusqu’à faire renvoyer le

père. La jeune femme meurt après avoir donné naissance à une

petite fille. Après sa mort, la mère du garçon revient sur

ses préjugés initiaux, se réconcilie avec son fils, et fait

enterrer le corps dans la propriété familiale.

Le film est ainsi

construit sur une série d’oppositions dont la principale est

celle des riches et des pauvres, avec une nette conscience

de classe. Elle n’apparaît cependant pas au début et

disparaît à la fin : au début car un intertitre nous

explique que cela n’existe pas dans le monde des enfants, et

à la fin parce que riches et pauvres sont réconciliés. Ce

film de Bu Wancang est donc une œuvre qui ne satisfait que

très imparfaitement aux impératifs gauchistes de l’heure, en

se faisant le promoteur de la pureté des sentiments (à

l’exemple des enfants et des gens des campagnes) et de

l’amour romantique (qui finit par triompher à la fin,

au-delà de la mort).

|

Autre rêve de

printemps dans l’antique capitale |

|

Le succès

du film a certainement incité Bu Wancang à

poursuivre dans cette voie. Toujours produit par la

Lianhua, cette même année 1931,

« Love

and Duty » (ou « Amour et devoir ») a un

scénario qui présente bien des similarités avec

celui des « Fleurs de pêchers ».

Ruan Lingyu y

interprète également le rôle principal, à nouveau

aux côtés de la grande star masculine de la Shanghai

des années 1930,

Jin Yan (金焰).

Le système des séries propre au wuxia

n’existait plus, mais ces trois films de 1931 se

présentent comme une sorte de trilogie, avec des

thèmes et des acteurs communs, à laquelle on peut

ajouter |

le film de

1932 : « Autre rêve de printemps dans l’antique capitale »

(《续故都春梦》), faisant suite à celui réalisé en 1930 par

Sun Yu

(孙瑜) sur un scénario de

Zhu Shilin (朱石麟).

Cette même année

1932, Bu Wancang réalise un film qui bat tous les records au

box office : « Humanité » (《人道》).

Le film est aujourd’hui perdu, mais nous avons une synthèse

du scénario : le film contait l’histoire du fils d’un

fermier envoyé étudier en ville ; il épouse une riche

héritière, mais est corrompu par la vie citadine ; sa femme

l’abandonne, et il est obligé de rentrer chez lui, dans son

village, mais toute sa famille est morte de faim. La

dernière séquence le montre à genoux, implorant le Ciel de

lui pardonner.

Bu Wancang

s’attira les critiques de gauche qui lui reprochèrent d’être

resté à une analyse au niveau individuel sans chercher à

creuser les raisons socio-économiques de la famine qui avait

décimé la famille. La conclusion désespérée du film fut

aussi opposée à celle, heureuse, du roman de Ding Ling (丁玲)

« Eaux » (《水》)

qui

traitait aussi d’un désastre naturel :

il décrit les

souffrances des paysans poussés à la révolte, et même à la

révolution, par les inondations catastrophiques du Yangtse,

en 1931 (2).

1933-1935 :

Films de gauche sur des scénarios de Tian Han

Critiqué, Bu

Wancang se tourne alors pour ses scénarios vers

Tian Han (田汉),

l’un des fondateurs de la Ligue des dramaturges de gauche au

début de 1931, et entame avec lui une collaboration marquée

par quatre films, de 1933 à 1935 : « Trois femmes modernes »

(《三个摩登女性》),

« Lumière

maternelle » (《母性之光》),

« L’âge

d’or » (《黄金时代》)

et « Chant

de victoire » (《凯歌》).

|

« Trois

femmes modernes » est donc sur un scénario de

Tian Han, mais signé d’un pseudonyme (Chen Yu) ; il

représente une œuvre charnière dans sa carrière, de

dramaturge romantique influencé par le mouvement du

4 Mai, à socialiste engagé dans la mouvance des

écrivains et cinéastes de gauche.

L’histoire

est celle de Zhang Yu (张榆),

un acteur de cinéma devenu célèbre après être venu à

Shanghai pour fuir un mariage arrangé, et de trois

femmes qu’il |

|

Trois femmes modernes |

courtise, ou qui le

courtisent, et qui représentent trois archétypes de la femme

« moderne » de la Shanghai des années 1930. L’une, Yu Yu (虞玉),

est une coquette qui court bals et réceptions. L’autre, Ruo

Ying (若英),

est une jeune aspirante actrice, follement éprise de

l’acteur, qui se suicide en confondant le monde du cinéma et

la vie réelle. La troisième est une femme, Zhou Shuren (周淑贞),

qui a fui le nord-est envahi par l’armée japonaise, et qui

est entrée dans une troupe de théâtre pour gagner sa vie.

Après la mort de Yu Yu, Zhang Yu part sur le front pour

participer aux équipes de secours d’urgence aux blessés. Il

rencontre là Zhou Shuren qui exerce sur lui une profonde

influence. A la fin, elle est renvoyée pour avoir participé

à une grève, mais elle garde confiance et espoir dans

l’avenir.

Les deux rôles

principaux sont à nouveau interprétés par Jin Yan et Ruan

Lingyu, qui est ici entourée de Chen Yanyan (陈燕燕)

qui venait de jouer dans

« Love and

Duty » et Li Zhuozhuo (黎灼灼)

dont c’était le premier rôle au cinéma. Le personnage de

Zhou Shuren est la première incarnation à l’écran de la révolutionnaire

militante, premier modèle idéologique féminin au cinéma qui

préfigure les héroïnes « rouges ».

« Trois femmes

modernes » eut non seulement un grand succès auprès du

public, mais aussi auprès des critiques de gauche. Bu

Wancang tourna dans la foulée « « Lumière

maternelle »

qui connut un engouement similaire, et marque une

progression supplémentaire en termes idéologiques dans la

filmographie du réalisateur. Il a d’ailleurs déclaré dans

une interview à la sortie du film qu’il avait pris son rôle

de cinéaste au sérieux après « Humanité » : « Le film a eu

du succès et la compagnie a trouvé que le film était bon,

mais, après une analyse sincère des commentaires des

critiques, j’ai trouvé qu’il y avait pas mal d’erreurs

dedans. Alors j’ai changé mon approche et j’ai fait « Trois

femmes modernes ». Maintenant, chaque fois que je fais un

film, je gagne de nouveaux spectateurs. » (3)

En fait, cette

période marque non seulement la montée des idées de gauche

au cinéma, mais en outre l’influence croissante de la

critique de gauche sur le travail des réalisateurs.

1937-1947 : Sujets

historiques

A partir de 1937

et jusqu’à son départ pour Hong Kong en 1947, dans le

contexte de l’occupation de Shanghai par les Japonais (hors

concessions étrangères, puis en totalité à partir de 1941),

Bu Wancang change d’orientation en privilégiant les sujets

historiques à thèmes patriotiques qui permettent de traiter

de l’actualité nationale à mots couverts, en glissant

quelques allusions antijaponaises.

|

Violette Koo dans Diao

Chan |

|

C’est le

cas par exemple, en 1938, de « Sable Cicada

», ou Diao Chan (《

貂蝉》),

produit par la compagnie Xinhua (新华影业公司),

l’un des principaux studios restés actifs à Shanghai

pendant la période de l’ « Île orpheline ». Adaptée

d’un épisode du grand classique « L’histoire des

trois Royaumes », l’histoire se passe sous la

dynastie de Han de l’Est (25-220).

Femme d’une

grande beauté (l’une des Quatre beautés de la Chine

ancienne) (4), Diao Chan est une orpheline qui a été

élevée par Wang Yun (王允),

un ministre de l’empereur Xiandi (汉献帝)

qui |

ne supporte plus les

intrigues de la cour ; il l’utilise pour qu’elle joue de ses

charmes et de ses caprices pour dresser l’un contre l’autre,

en suscitant leur jalousie, le tout puissant Premier

ministre

|

Dong Zhuo (董卓)

qui règne

en despote et son fils adoptif le général Lü Bu (呂布).

Le stratagème réussi, et Lü Bu tue son père adoptif.

Une fois Dong Zhuo éliminé, Diao Chan devient la

concubine de Lü Bu, et Wang Yun prend l’empire en

mains, mais pas pour longtemps…

Le tournage

du film a commencé à Shanghai en 1937, mais a dû

être suspendu quand, à cause de l’invasion de la

ville, les acteurs se sont joints au flot de

cinéastes et personnels des studios qui ont alors

fui vers les provinces de l’intérieur. Bu Wancang a

cependant réussi à terminer le tournage, à Hong

Kong ! C’est là que le film a récemment été

restauré. Diao Chan est interprétée par Gu Lanjun,

dite Violet Koo (顾兰君),

surtout connue pour son interprétation de

l’impératrice Wu Zetian l’année suivante, dans un

autre film de la Xinhua ; Lü Bu est interprété par

Jin Shan et Wang Yun par Wei Heling (魏鹤龄),

qui venait de jouer son premier grand rôle, celui du

|

|

Chen Yunchang dans le

rôle de Mulan |

vendeur de

journaux, dans

« Les Anges du boulevard » (《马路天使》).

|

Mulan au début du film |

|

Le film fut

un immense succès, à Shanghai comme à Hong Kong ; il

fut même projeté au Grand Théâtre de Shanghai, qui

ne projetait normalement que des films américains,

et exporté aux Etats-Unis. Cela permit à la Xinhua

de renflouer ses caisses. C’est ce succès qui permit

ensuite de tourner « Hua Mulan rejoint l’armée »

(《木兰从军》),

énième avatar de la célèbre héroïne, cette fois sur

un scénario de Ouyang Yuqian (欧阳予倩). Légende type wuxia, mais avec une conclusion atypique : Mulan

refuse les honneurs après avoir repoussé les

envahisseurs, et revient vivre dans son village

après avoir épousé le compagnon d’armes dont elle

était tombée amoureuse…

Avec sa

thématique nationaliste et patriotique, le film

enthousiasma les foules quand il sortit, en février

1939. Les grandes stars de Shanghai avaient fui

Shanghai, y compris Jin Yan. Faute de Hu Die, comme

initialement prévu, c’est l’actrice

|

cantonaise Chen

Yunchang (陈云裳)

que le studio engagea pour interpréter Mulan pendant qu’ils

étaient à Hong Kong pour finir le tournage de « Diao Chan ».

Ce sera le principal rôle de sa carrière.

|

Pendant la

guerre, Bu Wancang met en scène des pièces de

théâtre à Chongqing et Chengdu et, en 1941, réalise

« Famille », adapté du roman de Ba Jin (巴金).

Après 1941 et l’occupation de tout Shanghai par les

Japonais, il tourne entre autres une adaptation du

« Rêve dans le pavillon rouge » (Hongloumeng

《红楼梦》),

en 1945. Mais il est critiqué pour avoir réalisé des

films pro-japonais.

En 1947,

il part à Hong Kong où il poursuit sa carrière en

contribuant activement au développement du cinéma en

mandarin, comme |

|

Une renommée qui

traverse les siècles |

les nombreux autres

cinéastes qui quittent Shanghai à la même époque.

Hong Kong

|

Le cinéma

en mandarin est alors dominé par quelques grosses

compagnies de production qui disposent de moyens

financiers bien plus importants que les studios du

cinéma cantonais. Bu Wancang entre dans l’une

d’elles, la Yonghua (永华影片公司),

fondée par un businessman de Shanghai en 1948, et y

tourne un premier film qui correspond aux attentes

du public d’émigrés : un film nationaliste, exaltant

l’amour de la mère patrie.

1948 :

L’âme de la Chine

Adapté

d’une pièce de théâtre de Wu Zuguang (吴祖光)

mise en scène à Chongqing pendant la guerre,

intitulée « Ode à la loyauté » (《正气歌》),

« L’âme

de la Chine » (《国魂》)

exalte l’amour du pays à travers l’histoire de Wen

Tanxiang (文天祥),

héros de la dynastie des Song, et en ce sens se

place |

|

L’âme de la Chine |

dans la continuité

des films historiques filmés à Shanghai pendant la guerre.

|

Seven Sisters |

|

Wen

Tianxiang fut le

dernier

Premier ministre de la dynastie des Song du Sud.

Après avoir résisté aux Mongols, il a été capturé

par Kubilai Khan, mais a toujours refusé de se

rallier à la nouvelle dynastie des Yuan. Au bout de

trois ans de prison, il a été exécuté, en 1283.

C’est donc un symbole de patriotisme et de loyauté

indéfectible à l’empereur. Le titre de la pièce est

celui d’un poème qu’il a écrit en prison. Les deux

principaux rôles sont interprétés par Liu Qiong (刘琼)

et l’actrice Yuan Meiyun (袁美云)

qui avait déjà joué dans « Fraternité » (《博爱》)

en 1942. |

Le studio Taishan

|

En 1951, Bu

Wancang fonde la compagnie Taishan (泰山影片公司)

et, tout au long des

années 1950, dirige toute une série de films en

mandarin, sur des sujets de société typiques de

l’époque, avec des affiches tout autant typées.

En 1954,

il revient cependant vers le film historique en

tournant pour la Xinhua « Bloodstained Flowers »

(《碧血黄花》),

un film en noir et blanc dont le scénario est basé

sur la célèbre histoire des 72 martyrs

|

|

Bloodstained Flowers |

de Canton, à la

veille de la révolution de 1911.

|

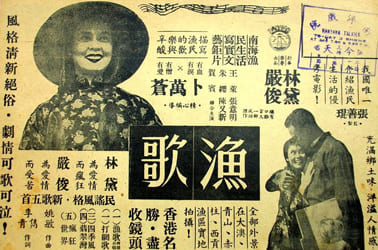

Fishing Song |

|

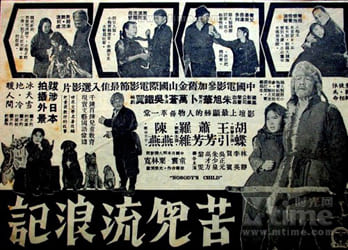

En 1960,

signalons aussi « Nobody ‘s Child » (《苦儿流浪记》)

qui a récemment été retrouvé à Taiwan et restauré,

et a été présenté au

Hong Kong

International Film Festival en 2013. Il s’agit d’un

petit mélodrame sans prétention, comme on en

tournait beaucoup au tournant des années 1960 à Hong

Kong, mais avec une originalité : inspiré d’une

histoire d’Hector Malot, c’est une sorte de fable

dont l’action est illustrée par des images en

parallèle du monde animal, dès la première séquence. |

|

Le film

conte l’histoire d’une petite orpheline qui vit chez

un couple dont le mari a un petit cirque ambulant.

Elle passe à deux doigts d’être vendue – mais c’est

une vache qui est vendue à sa place. Ensuite elle

est à deux doigts de se faire dévorer par des loups,

mais ce sont deux chiens qui sont mangés à la

place… Et enfin, quand l’artiste ambulant meurt, il

n’y a qu’un chien pour veiller sur sa tombe. Et

c’est ce même chien, à la fin, qui accompagne la

petite fille vers un futur incertain… le chien est

en laisse, mais c’est lui qui ouvre le chemin. |

|

Nobody’s Child |

La petite fille est

jouée par Josephine Siao, qui avait alors onze ans

mais jouait déjà depuis l’âge de cinq ans. Chen Yanyan (陈燕燕)

interprète le rôle de la mère, et Hu Die (胡蝶)

a également un rôle secondaire.

Films à Taiwan

|

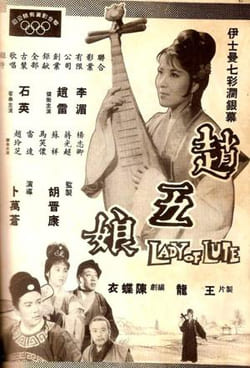

La dame au luth |

|

A partir de

1960, Bu Wancang réalise également quelques films à

Taiwan : en particulier le premier film en

cinémascope couleur réalisé dans l’île, et le

premier film d’opéra de Pékin (4).

Il réalise

son dernier film en 1964 : « La dame au luth »

(ou Zhao Wuniang 《赵五娘》).

Il meurt

d’une crise cardiaque à Hong Kong en 1974.

|

Notes

(1) Citée par

Pang Laikwan dans son ouvrage Building a new China in

cinema, The Chinese Left-wing Cinema Movement, 1932-1937,

Rowman and Littlefield 2002, p. 26.

(2) Sur Ding Ling,

voir :

www.chinese-shortstories.com/Auteurs_de_a_z_DingLing.htm

(3) Cité par

Pang Laikwan, Building a new China in cinema, id., p.

47.

(4) Bu Wancang

avait envisage des faire des films sur les trois autres

aussi,, mais le projet tomba à l’eau.

(5) Selon

Marie-Claire Quiquemelle, Dictionnaire du cinéma asiatique,

éditions Nouveau Monde, 2008, article Bu Wancang, p. 56.

Filmographie :

Années 1920

* Pure comme le jade, claire comme la glace Yujie

bingqing

《玉洁冰清》

(1926)

* Weihun qi 《未婚妻》

(1926)

* Liangxin fuhuo

《良心的复活》

(1926)

* Rêve de printemps au bord du lac Hubian chunmeng 《湖边春梦》

(1927)

* Mariage blanc《挂名的夫妻》

(1927)

* Le petit détective Xiao zhentan

《小侦探》

(1928)

* Meiren guan

《美人关》

(1928)

* Tongxin jie

《同心劫》

(1929)

* Nüling fuchou ji

《女伶复仇记》

(1929)

* Liang’ai zhengfeng

《两爱争锋》

(1929)

* Ai qin jia 《矮亲家》

(1929)

1930-1935

* Haitian qingchou

《

海天情仇》

(1930)

* Genü hen

《歌女恨》

(1930)

* Fuzi yingxiong

《父子英雄》

(1930)

* Une fleur de prunus《一剪梅》

(1931)

*

Les fleurs de pêchers pleurent des larmes de sang《桃花泣血记》

(1931)

*

Love and Duty 《恋爱与义务》

(1931)

* Rêve de

printemps dans l’antique capitale 《续故都春梦》

(1932)

* L’humanité

《人道》

(1932)

* Trois femmes modernes《三个摩登女性》

(1933)

* Lumière maternelle《母性之光》

(1933)

* L’âge d’or《黄金时代》

(1934)

* Chant de victoire

《凯歌》

(1935)

1937-1947

* Humanité nouvelle

《新人道》

(1937)

* Qigai qianjin

《乞丐千金》

(1938)

* Sable Cicada

《

貂蝉》

(1938)

* Mulan Joins the Army

《木兰从军》

(1939)

* Xiaoxiang yeyu, xishi 潇湘夜雨

,西施

(1940)

* Biyu zan

碧玉簪

(1940)

* Ningwu Pass 宁武关

(1941)

* Famille

家

(1941)

* Eternity, ou Une renommée qui traverse les siècles 万世流芳

(1942)

* Fraternité Bo’ai

博爱

(1942)

* Biaozhun furen

标准夫人

(1942)

* Yujia nü

渔家女

(1943)

* Le rêve dans le pavillon rouge (Honglou meng) 红楼梦

(1945)

1947-1963

* L’âme de la Chine 国魂

(1948)

* The Sins of our Father Daliang shan’en chouji 大凉山恩仇记

(1949)

* The Affair of Diana Nuren yu laohu 女人与老虎

(1951)

* Hui mie

毁灭

(1952)

* Woman’s Heart Furen xin

妇人心

(1952)

* Garden in Spring Manyuan chunse

满园春色

(1952)

* Beauty in Disguise Huashen yanying

化身艳影

(1953)

* Seven Sisters Qi zimei

七姊妹

(1953)

* Bloodstained Flowers Bixue huanghua

碧血黄花

(1954)

* Zai chunhua

载春华

(1954)

* Fishing Song Yuge 渔歌

(1956)

* The Long Lane Chang xiang 长巷

(1956)

* Three Sisters San zimei 三姊妹

(1957)

* Miss Evening Sweet Ye lai xiang 夜来香

(1957)

* The Unforgettable Night Yiye fengliu 一夜风流

(1958)

* Beancurd Queen Doufu xishi 豆腐西施

(1959)

* Stolen Love Touqing ji 偷情记

(1959)

* Eve of the Wedding Daijia chunxin

待嫁春心

(1960)

* Nobody’s Child Ku’er liulang ji 苦儿流浪记

(1960)

* The Bedside Story Tongchuang yimeng 同床异梦

(1960)

* My Daughter, my Daughter Liangdai nüxing

两代女性

(1960)

* Dreams Come True Xi xiangfeng 喜相逢

(1960)

* Swindler’s Delight Hongnan lunü 红男绿女

(1960)

* Kiss Me Again Di er wen

第二吻

(1960)

* Lost Love Mangmu de aiqing

盲目的爱情

(1961)

* La dame au luth - Zhao Wuniang

赵五娘

(1963)

|

|