| |

L’univers de Tsai Ming-liang en huit longs métrages

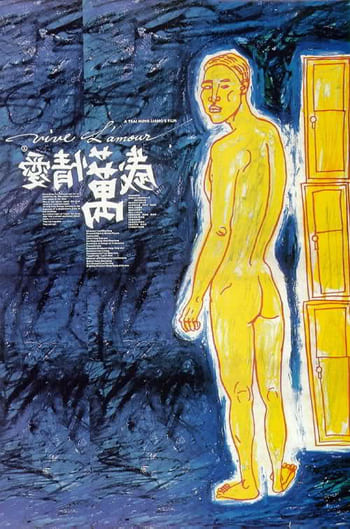

2. « Vive l’amour »

《爱情万岁》

par Brigitte

Duzan, 11 juin 2012

|

Ce

deuxième film de

Tsai Ming-liang (蔡明亮)

développe un thème qui va devenir central dans ses

films suivants, la solitude des êtres dans

les villes modernes, soulignée par un rythme lent,

des séquences très longues et des dialogues réduits

à quelques mots assourdis par le brouhaha de la

foule et les bruits de machines, comme échappés par

lassitude de la bouche de personnages semblant

avoir perdu toute aptitude à parler, ou même toute

volonté de le faire.

On

retrouve Lee Kang-sheng (李康生),

alias Hsiao Kang, qui travaille ici pour une

entreprise de pompes funèbres et vend des niches de

colombarium. Ah Jung, lui, est un petit vendeur à la

sauvette de vêtements de femmes qu’il tente de

vendre la nuit, dans une rue en face d’un grand

magasin. Un nuit d’hiver, ils s’introduisent dans un

appartement vide que tente en vain de louer une

employée d’une agence immobilière du nom de May Lin,

interprétée par une autre actrice que l’on

retrouvera dans des films ultérieurs de Tsai

Ming-liang, Yang Kui-mei (杨贵媚). |

|

Vive l’amour |

|

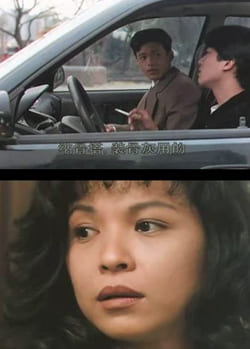

Scènes du film 1 |

|

Ce sont

trois personnages solitaires et quasiment mutiques,

dont la caméra traque les gestes simples, souvent

ambigus, traduisant une sorte de langueur, faite de

répétitions monotones, qui contraste avec les

émotions houleuses mais contenues que la caméra nous

laisse deviner. Ainsi, dans l’une des dernières

scènes (dont on trouvera des échos dans d’autres

films, en particulier dans

« I

don’t want to sleep alone » (《黑眼圈》),

Hsiao Kang se glisse dans le lit de Ah Jung

endormi ; la caméra s’attarde longuement sur les

deux corps côte à côte, captant le lent mouvement de

Hsiao Kang qui se rapproche peu à peu de l’autre,

son visage traduisant un flot d’émotions

contradictoires, et finit par embrasser délicatement

l’endormi, sans l’éveiller.

Le film se

termine par une autre scène muette, mais tout aussi

expressive. May Lin marche vivement dans un parc,

|

|

après

avoir passé une de ces nuits avec Ah Jung qui la

laissent frustrée et lui font encore plus ressentir

sa solitude. Elle s’assoit et se met à pleurer. Tsai

Ming-liang fixe sa caméra devant elle et l’observe

sans plus bouger, c’est une de ses techniques

favorites. La séquence dure plus de cinq minutes,

c’est très long, mais c’est une scène d’anthologie :

l’actrice pleure, arrête un instant, recommence à

sangloter, apparemment sans réussir à trouver le

moyen de se consoler. On a l’impression que cela

pourrait durer éternellement : une douleur sans fin,

inexprimable et sans issue…

Ce torrent

de larmes est à l’image même des personnages de Tsai

Ming-liang, perdus, comme enterrés dans des mondes

clos, incommunicables, dans des sortes de villes

fantômes régulièrement englouties sous des eaux plus

ou moins mystérieuses, et où l’existence est une

survie douloureuse. C’est bien l’atmosphère

déliquescente des deux films suivants. |

|

Scènes du film 2 |

|

|

Le

film a obtenu le Lion d’or au festival de Venise en

1994.

|

Le film (1ère

partie)

Séquence finale

|

|