| |

Fei Mu 费穆

1906-1951

Présentation

par Brigitte

Duzan, 22 octobre 2012

|

Fei Mu (费穆)

est l’auteur du film qui figure en tête de toutes

les listes des meilleurs films chinois :

« Printemps

dans une petite ville » (《小城之春》).

Malheureusement, il est mort trois ans plus tard, à

l’âge de 45 ans…

Venu au

cinéma dans la Shanghai des années 1930, il a, comme

ses confrères, traduit dans ses œuvres ses

préoccupations concernant les problèmes

socio-politiques de son époque, mais il se distingue

par un sens aigu de la psychologie et le soin porté

à la peinture des caractères de ses personnages. Il

a su à merveille dépasser les poncifs de l’époque

pour porter un regard neuf sur l’art

cinématographique ; ses films sont le reflet de sa

sensibilité poétique et de son immense culture.

Un petit

comptable qui veut faire du cinéma

|

|

Fei Mu jeune |

Fei Mu (费穆)

est né en 1906 à Shanghai, dans un famille conservatrice,

originaire de Suzhou, qui lui inculque dès l’enfance le sens

des valeurs morales confucéennes. Amateurs, par ailleurs,

d’arts chinois traditionnels, ils transmettent à leur fils,

aîné de quatre enfants, leur amour de l’opéra, opéra Kun

bien sûr, mais aussi opéra de Pékin.

En 1916, la famille

déménage à Pékin. Fei Mu y fréquente un lycée français ; il

apprendra ensuite par ses propres moyens l’anglais,

l’allemand et l’italien, mais le français restera sa langue

étrangère privilégiée. Enfant studieux, passionné de

lecture, il lit tellement, le soir, dans l’obscurité, qu’il

s’abîme les yeux et perd presque l’usage de son œil gauche.

Diplômé en 1924,

malgré son désir de poursuivre une carrière

cinématographique, il doit cependant se plier aux directives

familiales : il entre comme comptable dans une mine de sel

du Hebei, puis, quatre ans plus tard, est embauché à Tianjin

dans une société financière à capitaux mixtes sino-français.

Pendant toutes ces

années, ses parents continuent de s’opposer à son souhait de

devenir réalisateur, mais il n’abandonne pas pour autant

l’espoir de pouvoir un jour faire du cinéma. En attendant,

il passe tout son temps libre à étudier la théorie et à lire

des revues cinématographiques, avec tant d’obstination et de

passion que ses parents finissent par céder.

1930 : Le pied à

l’étrier

|

Luo Mingyou |

|

En 1930, il

réussit à entrer comme rédacteur à la société

cinématographique Huabei (华北电影有限公司).

La Huabei,

créée en 1927 par

Luo

Mingyou (罗明佑),

était en fait, au départ, une société de

distribution de films ; en 1930, elle était à la

tête d’une vingtaine de cinémas dans le nord de la

Chine. Or, à la fin des années 1920, les films

distribués étaient en majorité américains, mais les

films américains étaient de plus en plus parlants ;

or les cinémas chinois n’étaient pas équipés pour

les projeter.

Prévoyant

une situation de crise, et plutôt que d’investir des

sommes importantes dans l’équipement nécessaire, Luo

Mingyou décide de se tourner vers la production de

films chinois muets. Sa société devient la première

société cinématographique chinoise à intégrer tous

les aspects |

de la production,

de la distribution et de la projection, mais contribue à

retarder en même temps le développement du parlant en Chine.

|

Fei Mu

devient donc rédacteur dans cette société, et, en

même temps, publie des articles et des critiques

dans divers journaux, tout en co-éditant la

revue cinématographique Hollywood (《好莱坞》电影杂志)

avec un autre grand pionnier du cinéma chinois,

Zhu

Shilin

(朱石麟).

Or, en août

1930,

Luo Mingyou s’associe à son ami

Li Minwei (黎民伟),

qui a de son côté des problèmes avec sa société, la

compagnie Minxin (民新电影公司),

pour créer la compagnie Lianhua (联华影业公司),

avec deux autres studios de |

|

Zhu Shilin |

Shanghai. C’est la

Lianhua qui va offrir à Fei Mu la possibilité de réaliser

son rêve : passer derrière la caméra.

|

Ruan Lingyu dans

Une mer de neige

parfumée |

|

Son premier

film est, en 1933, « Une nuit en ville » (《城市之夜》),

qui dépeint la

lutte des

classes entre ouvriers et capitalistes,

suivi

l’année suivante de « La vie » (《人生》)

et « Une

mer de neige parfumée »

(《香雪海》),

trois films dont la vedette est la grande star de la

Lianhua,

Ruan Lingyu (阮玲玉).

|

1935-37 : Caméra au

poing

|

1. En 1935,

il réalise ensuite, en collaboration avec

Luo

Mingyou, un film qui fait date :

« Song of China »

ou

« Piété filiale » (《天伦》).

C’est l’histoire d’un père qui, déçu par un fils qui

tourne mal, fonde un orphelinat et reporte toute son

attention sur les enfants qui y sont recueillis ;

son petit-fils prendra sa relève à sa mort.

C’est

encore un film en noir et blanc, mais,

pour la première fois chez Fei Mu,

il est sonorisé et précurseur dans

l’utilisation de la musique chinoise. Surtout, il

représente un |

|

Song of China |

genre totalement

différent des films progressistes de l’époque : il prend la

défense des valeurs traditionnelles et prône la morale

confucéenne, dont l’amour universel.

On a dit que

c’était un reflet de l’éducation que Fei Mu avait reçue.

C’est surtout celui du « Mouvement pour une vie nouvelle » (新生活运动)

lancé l’année précédente,

en février 1934,

par le général Chiang Kai-shek (蒋介石)

et son épouse Soong May-ling (宋美龄)

pour tenter de contrer l'idéologie communiste (et la

corruption) avec un mélange de morale confucéenne, de

nationalisme et d'autoritarisme.

« Pitié filiale »

fut aussi l’un des rares films chinois à être diffusé aux

Etats-Unis, mais on en monta pour l’occasion une version

courte, avec intertitres anglais, d’un peu plus de 45

minutes.

|

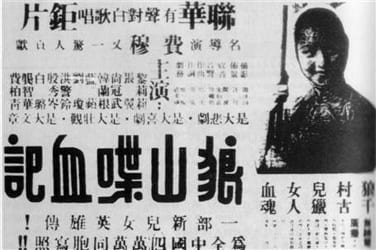

2. Pendant

ce temps, la Chine est aux prises avec l’envahisseur

japonais qui progresse sur son territoire. En 1936,

Fei Mu réalise « Du sang sur la montagne aux

loups » (《狼山喋血记》),

histoire d’un village menacé par une horde de loups

que les villageois combattent unis. Evidemment

l’allégorie est transparente, mais surtout le film

tranche résolument sur ce qui se faisait à

l’époque : une histoire toute simple, « qui tient en

deux lignes », a dit Fei Mu, mais filmée en rupture

résolue avec le style théâtral usuel.

|

|

Du sang sur la

montagne aux loups |

|

Du sang sur la

montagne aux loups, une photo |

|

Pour la

petite histoire, outre les loups, Fei Mu dut

affronter la jeune actrice Lan Ping (蓝苹),

qui lui demanda de remanier le scénario pour qu’elle

ait un rôle plus important. Elle allait épouser Mao

deux ans plus tard, elle s’appelait en réalité Jiang

Qing (江青) ;

quand Fei Mu la retrouvera plus tard sur son chemin,

elle ne lui fera pas de cadeau…

|

3. L’année

suivante, en 1937, Fei Mu tourne l’un des huit sketches du

film « La symphonie de Lianhua » (《联华交响曲》),

intitulé « Rêve tragique d’un jeune fille » (《春闺断梦》).

Censure oblige, quand le film sort, il est muet.

4. Cette même

année 1937, Fei Mu filme ensuite un opéra, « Meurtre

dans l’oratoire »

(《斩经堂》),

interprété

par le célèbre Zhou Xinfeng (周信芳)

(1). Digne d’une tragédie de Shakespeare, ou d’une tragédie

grecque, l’histoire est celle d’un homme poussé par sa mère

à tuer sa propre épouse, car elle est la fille de l’assassin

de son père, qui est en plus usurpateur du trône... Fei Mu

revient ici, sous couvert de mise en scène d’opéra, à une

réflexion sur les liens et les conflits entre valeurs

morales et existence humaine, avec un sentiment de douleur

face aux pertes inévitables dues à la guerre.

Fei Mu a

expérimenté un mélange de naturalisme et de formalisme très

nouveau, en jouant sur la stylisation des rôles dans l’opéra

chinois. Il fut en fait poussé par Zhou Xinfang, qui insista

pour avoir des décors réalistes, tout en conservant les

codes et conventions de l’opéra (2).

En même temps

qu’il tourne le film, Fei Mu écrit le scénario d’une petite

comédie qui raconte les péripéties du tournage : la diva de

la troupe fiche le camp parce qu’elle n’a pas été payée

illico, un chanteur de rue la remplace… toute la fine

connaissance de l’opéra qu’avait Fei Mu apparaît dans ce

petit film d’à peine trente minutes : « On

Stage and Backstage »

/ « Sur scène et en coulisse » …

5. Toujours en

1937, il tourne encore deux films, « Une

ville plaquée or »

(《镀金的城》),

sur un scénario de

Hong Shen (洪深)

(la ville est évidemment Shanghai), et « Martyrs

sur le front du Nord »

(《北战场精忠录》) qui est un mélange d’actualités et de fiction, mais que l’on trouve

souvent classé parmi les documentaires.

Cette année 1937 est la fin d’un âge d’or pour le cinéma de

Shanghai. Le

7 juillet 1937, la guerre est déclarée. Pendant les quatre

années qui s’écoulent ensuite jusqu’à l'entrée des

Américains dans la guerre du Pacifique, en décembre 1941,

les concessions étrangères de Shanghai forment un îlot

fragile, cerné par l’occupant, où les cinéastes continuent à

travailler : l’ « île orpheline » (孤岛).

1940-1941 : Dans

« l’île orpheline »

|

Pour Fei

Mu, comme pour beaucoup de ses confrères, la période

de « l’île orpheline » est une période difficile

mais prolifique, pendant laquelle, en deux ans, il

tourne trois films et participe à un quatrième.

1. Le

premier est

« Confucius »

(《孔夫子》),

sorti fin 1940 après une longue gestation. C’est

un

chef d’œuvre, longtemps considéré comme perdu.

Fei Mu

dépeint le penseur à la fin de sa vie, comme un

prophète malheureux, méconnu de ses contemporains,

et victime d’une politique de conquête et de

compétition délétère entre Etats luttant pour

l’hégémonie. Le Confucius de Fei Mu est un homme

qui, finalement, est resté fidèle à ses idéaux, mais

des idéaux inadaptés à son époque, d’où son échec.

« Confucius, a dit Fei Mu, était voué à être une

victime de la politique de son temps. »

|

|

Confucius, le film

restauré |

|

Confucius, une scène

du film |

|

Le film a

miraculeusement refait surface il y a une quinzaine

d’années, offert par un donateur anonyme aux

Archives du cinéma de Hong Kong qui l’ont depuis

lors restauré en collaboration avec le laboratoire

spécialisé de Bologne. Au bout de ce long et patient

travail, fin 2008, les spécialistes de Hong Kong ont

alors découvert un film superbe, hiératique et

introspectif, reposant essentiellement sur des

dialogues, et filmé en tableaux en grande partie sur

fond de décors peints. |

Avec « Confucius »,

Fei Mu revisite les rapports entre théâtre et cinéma,

adoptant un style un rien cérémonieux qui souligne la

dignité qu’il a voulu donner au penseur. C’est un film

moderne à bien des égards (3).

2. L’année

suivante, en 1941, il apporte sa contribution à un travail

réalisé par un couple d’Autrichiens bloqués à Shanghai par

le déclenchement de la seconde guerre mondiale, Louise et

Julius Jacob Fleck. Leur film est intitulé « Les Enfants du

monde » (《世界儿女》).

Il est probable cependant que la contribution de Fei Mu se

soit limitée au scénario.

3. En 1941

toujours, il revient à ses amours premières, et réalise un

autre film d’opéra, ou plutôt d’extraits d’opéra : « Chants

de la Chine ancienne » (《古中国之歌》).

C’est une

sorte de réconfort dans un monde en guerre, un repli sur une

tradition culturelle qui prend d’autant plus de prix qu’elle

est menacée.

Puis il termine

l’année avec un dernier film avant longtemps : « Hong

Xuanjiao » (《洪宣娇》).

Il s’agit d’un film célébrant les valeurs nationales de

résistance face à l’ennemi : l’histoire se passe pendant la

révolte des Taiping ; pour venger son époux, un général des

Taiping tué au combat, Hong Xuanjiao part à la tête d’un

régiment de femmes se battre contre les Mandchous…

|

Dernier

film avant longtemps car, fin 1941, les Japonais

envahissent la totalité de Shanghai, mettent fin à

« l’île orpheline », et, en 1942, prennent le

contrôle des studios de cinéma. Fei Mu refuse de

collaborer avec eux et se consacre dès lors

uniquement à la mise en scène d’opéras, tout en

continuant ses recherches sur les possibilités de

fusion des arts traditionnels chinois (peinture et

théâtre) et de l’art cinématographique.

1948 : Bref

retour derrière la caméra

Il revient

derrière la caméra à la fin des hostilités, dans une

Shanghai en ruine, mais où le cinéma connaît son

« second âge d’or ». En 1947, il tourne « Le petit

pâtre » (《小放牛》), puis, en 1948, enchaîne

avec un autre film d’opéra qui est

|

|

Regrets éternels |

aussi le premier

film en couleur chinois :

« Regrets

éternels » (《生死恨》),

avec le grand Mei Lanfang (梅兰芳).

|

Le printemps d’une

petite ville |

|

Puis, en

1948, Fei Mu réalise ce qui reste un chef d’œuvre

absolu du cinéma chinois :

« Le

printemps d’une petite

ville » (《小城之春》).

Histoire qui aurait pu être banale d’un triangle

amoureux classique, mais filmée dans un monde clos,

au bord d’une muraille en ruine, et comme en marge

du temps, c’est un drame à peine évoqué, d’espoirs

déçus et de projets inaboutis, qui prend un sens

emblématique.

La

première du film, cependant, coïncide avec la

libération de Shanghai ; l’atmosphère sombre du film

ne correspond en rien à la liesse que suscite

l’événement. Le film est mis à l’écart ; il sera

ensuite critiqué pour sa « décadence

petite-bourgeoise », son caractère passéiste et son

« effet narcotique » sur le public. Il faudra

attendre les années 1980 pour qu’il soit redécouvert

et que de nouvelles copies soient tirées du négatif

d’origine. |

1949 Départ pour

Hong Kong

|

En 1949,

comme beaucoup d’autres cinéastes et intellectuels

chinois, Fei Mu s’enfuit à Hong Kong après

l’avènement du régime communiste. Avec

Zhu Shilin (朱石麟)

et Fei

Luyi, il y fonde une compagnie cinématographique :

la compagnie Longma (龙马影片公司).

En 1950,

cependant, il rentre à Pékin pour se mettre au

service du nouveau régime. Mal lui en prit : il est

accueilli avec la froideur qu’on imagine par nulle

autre que… Jiang Qing qui était alors responsable du

cinéma au département de la Propagande, et membre du

comité du cinéma au sein du ministère de la Culture.

Certainement déçu, Fei Mu repart à Hong Kong où il

entreprend un nouveau film : « Les enfants du

voyage » (《江湖儿女》).

Mais il n’aura pas le temps de le terminer, ce sera

Zhu Shilin qui l’achèvera : il meurt d’une crise

cardiaque le 30 janvier 1951… |

|

Les enfants du voyage |

Notes

(1) Moins connu

internationalement que Mei Lanfang, mais interprète renommé

de l’opéra de Pékin auquel il apporta nombre d’innovations,

Zhou Xinfang se tourna vers le cinéma dès les années 1920

pour en explorer les possibilités. Il était également un

grand ami de

Sang

Hu (桑弧).

Voir le site qui

lui est dédié :

www.zhouxinfang.com/eshengpin.htm

(2) Voir Le cinéma

chinois, sous la direction de Marie-Claire Quiquemelle et

Jean-Loup Passek, p. 175.

(3) Voir l’essai de

Wong Ain-ling (A lire en complément, ci-dessous)

Filmographie

1933 Night in the

City/Nuit dans la cité (《城市之夜》)

1934 The Life/La vie

(《人生》)

1934 A Sea of

Fragrant Snow/Une mer de neige parfumée (《香雪海》)

1935

Song of China

/

Piété filiale (《天伦》)

1936 Blood on Wolf

Mountain/ Du sang sur la montagne aux loups (《狼山喋血记》)

1937 Nightmares in

Spring Chamber/ Rêve tragique d’une jeune fille (《春闺断梦》)

[sketch du

film La symphonie de Lianhua

《联华交响曲》]

1937 Murder in the

Oratory/ Meurtre dans l’oratoire (《斩经堂》)

[opéra]

On

Stage and Backstage /

Sur scène et en coulisse

1937

Gold-Plated City/ Une ville plaquée or (《镀金的城》)

1937 Martyrs of

the Northern Front / Martyrs sur le front du Nord (《北战场精忠录》)

1940

Confucius

(《孔夫子》)

1941 Children

of the World / Les Enfants du monde (《世界儿女》)

[scénario]

1941 Songs of

Ancient China / Chants de la Chine ancienne (《古中国之歌》)

[extraits d’opéra]

1941 The

Beauty / La beauté (《国色天香》)

1941 Hong Xuanjiao

(《洪宣娇》)

1946 The

Magnificent Country / Le pays magnifique (《锦绣山河》)

1947 The Little

Cowherd / Le petit pâtre (《小放牛》)

1948

Regrets of

Life and Death /

Regrets éternels (《生死恨》)

[opéra]

1948

Spring in

a Small Town /

Printemps d’une petite ville (《小城之春》)

A lire en

complément

L’essai du critique

et chercheur Wong Ain-ling (黄爱玲) sur

« Confucius », dans le contexte de l’œuvre de Fei Mu : « The

Vicissitudes of History » (préface à son ouvrage « Un

réalisateur poète : Fei Mu » (《诗人导演——费穆》)

www.lcsd.gov.hk/ce/CulturalService/HKFA/graphics/publications/4-1-45_intro_e.pdf

|

|