| |

Wang Hanlun

王汉伦

1903-1978

Présentation

par Brigitte Duzan, 14 décembre 2018

|

Wang Hanlun est une actrice chinoise qui fut

extrêmement célèbre dans les années 1920, mais pas

seulement.

Elle représente une

période de transition dans le monde des actrices en

Chine : elle a commencé sa carrière en 1923, dix ans

après qu’un rôle féminin ait été tenu pour la

première fois par une actrice dans l’histoire du

cinéma chinois,

et pourtant la plupart des rôles féminins

continuaient à être joués par des hommes, dans la

tradition de l’opéra. Les actrices avaient encore à

subir des préjugés tenaces qui les assimilaient à

des femmes de vie légère et dissolue, d’autant plus

qu’elles étaient souvent divorcées. Elles étaient en

outre souvent exploitées.

Wang Hanlun a tenté de se libérer d’un système qui

ne lui permettait pas de s’épanouir en fondant sa

propre compagnie |

|

Wang Hanlun |

de

production : elle n’a produit qu’un film, mais elle a fait

fortune avec, puis elle s’est retirée comme si cela lui

suffisait d’avoir prouvé qu’une femme aussi pouvait avoir sa

propre compagnie.

Débuts à la Mingxing

De son

vrai nom Peng Jianqing (彭剑青),

Wang Hanlun (王汉伦)

est née en 1903 à Suzhou, dans le Jiangsu, Elle était la 7ème

enfant d’une famille aisée, et la seule fille, adorée par

son père. Elle fut donc envoyée étudier dans une école de

missionnaires pour filles à Shanghai, le collège

Sainte-Marie ; commençant à apprendre l’anglais, elle se

choisit pour prénom Helen. Mais la mort de ses parents

l’obligea à revoir ses ambitions.

A leur

mort, elle avait seize ans ; son frère la maria à un homme

qui travaillait pour les mines de charbon sino-japonaises de

Fengtian, aujourd’hui Shenyang, à des milliers de kilomètres

de Shanghai ; c’était un tel débauché que Wang Hanlun finit

par revenir à Shanghai. Comme son frère refusait de la

reprendre, elle trouva à se loger chez une parente éloignée

et commença une vie indépendante.

|

Wang Hanlun dans

« L’orphelin sauve son

grand-père » |

|

Elle enseigna d’abord dans une école primaire, puis

travailla comme dactylo dans une entreprise

étrangère filiale de la British American Tobacco. Or

l’un de ses collègues était actionnaire de la

compagnie Mingxing (明星影片公司)

et, en 1922, elle put grâce à lui visiter les

studios alors qu’on y tournait « La romance d’un

marchand ambulant » (《劳工之爱情》),

l’une des premières productions de la Mingxing,

réalisée par

Zhang Shichuan (张石川),

cofondateur de la compagnie.

Lui qui, jusque-là, n’avait travaillé qu’avec des

acteurs de théâtre trouva qu’elle avait l’allure

naturelle et les manières idéales pour jouer le rôle

principal du film qu’il était en train de préparer :

« L’orphelin sauve son grand-père » (《孤儿救祖记》).

Ayant passé le test avec succès, elle fut embauchée

avec un contrat lui promettant 500 yuan pour

le film et une allocation de 20 yuan par

mois. |

|

Jugeant que son attitude était une honte pour la

famille, son frère et sa belle-sœur la pressaient de

rentrer chez elle. Elle rompit tout lien avec eux et

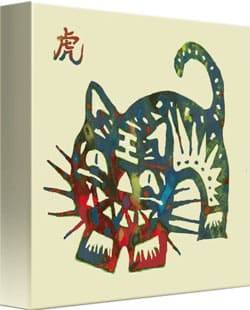

prit un nom de scène. Comme les tigres portent sur

le front (en Chine) le caractère wang (王)

signifiant roi en témoignage de leur courage à toute

épreuve, elle prit le nom de Wang et pour prénom

Hanlun (汉伦)

dont la prononciation est proche de Helen.

Dans « L’orphelin sauve son grand-père », elle

interprète le rôle d’une femme courageuse qui perd

son mari, est calomniée et humiliée, mais continue

malgré tout à élever son fils : le type même de la

« femme nouvelle », économiquement indépendante et

assurant seule l’éducation de sa progéniture. Elle

eut la chance de tourner avec Zhang Shichuan, mais

aussi avec Zheng Zhengqiu (郑正秋)

qui travaillait en tandem avec lui et avait écrit le

scénario. |

|

Le caractère wang

(roi) sur le front du tigre |

Le

film fut un grand succès ; la Mingxing en tira des bénéfices

qui la sauvèrent de la faillite, et lui permirent de tourner

aussitôt deux autres films, sortis en 1924 : « L’Âme de

Yuli » (《玉梨魂》),

adapté d’un roman de Xu Zhenya (徐枕亚)

publié en 1912, dans lequel elle interprète le rôle de Bai

Liniang (白梨娘)

aux côtés de

Yang

Naimei (杨耐梅),

et « Les Enfants pauvres » (《苦儿弱女》),

tous deux réalisés par Zhang

Shichuan sur un scénario

de Zheng Zhengqiu, mélodrames en noir et blanc dans

lesquels Wang Hanlun interprète deux autres rôles tragiques

de jeune veuve.

Elle

devient une star en vue, mais cela ne change pas pour autant

les conditions de son contrat ; la compagnie ne lui paya

même pas les vingt yuan mensuels qu’il stipulait.

Aussi, lorsque la compagnie de la Grande Muraille (长城画片公司)

- nouvelle compagnie progressiste, dont les membres avaient

étudié aux Etats-Unis - lui fait une offre très attrayante,

elle passe chez eux.

De la Mingxing à la Grande Muraille

Elle

tourne là trois films. Le premier – qui est aussi le premier

du studio - est « La Femme abandonnée » (《弃妇》),

coréalisé en 1924 par Li Zeyuan (李泽源)

et Hou Yao (侯曜),

sur un scénario de Hou Yao adapté de la pièce de théâtre

éponyme de Li Zeyuan. Le rôle principal de Zhifang (芷芳)

– influencé par la Nora d’Ibsen - est ici celui d’une femme

abandonnée pour une autre femme par son mari. Elle s’enfuit

avec sa servante Cailan (采兰),

interprétée par

Pu Shunqing (濮舜卿),

et finit par trouver un emploi dans une librairie. Les

difficultés et obstacles rencontrés, par elle-même comme par

Cailan, les incitent à se rapprocher du mouvement pour les

droits de la femme auquel elles prennent une part active.

Sur quoi le mari de Zhifang revient en tentant de se

réconcilier avec elle, ce qu’elle refuse. Il la calomnie

alors pour lui faire perdre son travail. Elle meurt dans la

misère dans un petit couvent de nonnes, en rêvant d’un monde

moins hostile aux femmes.

Le

film rencontra un grand succès, en particulier grâce à

l’interprétation des deux actrices, et contribua à la

notoriété de la compagnie. Il fut suivi en 1925 de deux

autres films dans le même genre de critique sociale axée sur

la place de la femme dans la société : « Entre amour et

devoir filial » (《摘星之女》)

et « Le Rêve du boudoir » (《春闺梦里人》),

tous deux réalisés par Li Zeyuan, mais le second coréalisé

avec Mei Xuechou (梅雪俦),

et dans les deux cas avec Wang Hanlun dans le rôle

principal.

En

dépit du succès commercial des deux films, elle ne réussit à

nouveau pas à se faire payer, intenta un procès à la

compagnie, le gagna, mais ne reçut qu’un chèque en bois en

compensation. Elle changea de compagnie, pour se faire

exploiter à nouveau, comme les femmes des films dans

lesquels elle jouait.

Constamment exploitée

|

En couverture de la

revue The Young Companion 《良友》(février 1926) |

|

En 1926, elle interprète le rôle principal dans

« Une bru vertueuse » (《好寡妇》)

produit par un studio éphémère, mais surtout elle

joue aux côtés des deux autres grandes actrices de

l’époque, Hu Die (胡蝶)

et Wu Suxin (吴素馨),

dans le grand succès de la Tianyi (天一影片公司) :

« Les actrices de cinéma » (《电影女明星》).

Wang Hanlun fait une tournée dans le sud-est

asiatique pour promouvoir le film. En raison de ses

rôles, elle est surnommée « la première dan

tragique de l’écran » (“银幕第一悲旦”),

en référence aux rôles féminins à l’opéra.

Elle joue encore

dans deux autres films sans être payée non plus.

Elle est considérée comme une actrice légèrement

scandaleuse, incarnant la femme moderne exhibant à

l’écran ses pieds non bandés.

Elle souffre des préjudices contre la profession

d’actrice, renforcés par le fait que les rôles de

figurants étaient tenus par des voyous et des

prostituées qui venaient là gagner quelques sous.

En 1927, elle est à nouveau exploitée lors d’une

tournée à Singapour financée par des hommes

d’affaires qui l’exhibent |

tout

en faisant payer les gens qui se précipitent pour la voir et

lui demander un autographe. Cette dernière expérience finit

de la convaincre de fonder sa propre compagnie.

La compagnie Hanlun

En

1928, elle décide de faire encore un film et de quitter

définitivement le monde du cinéma. Elle crée la compagnie

Hanlun (汉伦影片公司)

et achète un scénario au célèbre romancier et scénariste Bao

Tianxiao (包天笑) :

« L’amour aveugle » (《影场回忆录》),

ou « La revanche d’une actrice » (《女伶复仇记》).

C’était une histoire d’amour du genre « canards mandarins et

papillons », spécialité de Bao Tianxiao, avec une intrigue

reprenant l’idée d’amour libre contre les mariages arrangés

voulus par la tradition.

Elle

loue un studio à la Minxin, et engage le réalisateur

Bu

Wancang (卜万苍),

mais, comme il passe plus de temps sur le champ de courses

que sur le tournage, elle finit par réaliser le film

elle-même, et comme il n’est pas terminé au moment de rendre

le studio, elle achève le tournage chez elle avec l’aide de

Cai

Chusheng (蔡楚生),

alors encore assistant réalisateur. Puis elle monte le

film, ce qui lui prend encore quarante jours de travail.

Enfin,

pour faire la promotion du film, elle l’accompagne dans la

douzaine de villes où il est projeté, jusqu’à Changchun et

Harbin, puis part en tournée à Singapour, rencontrant le

public à l’issue des projections.

Ce fut

un succès. Elle gagna beaucoup d’argent, ce qui lui permit

d’arrêter le cinéma comme elle l’avait dit, en 1930, et elle

se lança dans le commerce en ouvrant un salon de coiffure.

Sa première cliente fut l’actrice Hu Die avec laquelle elle

avait tourné « Les actrices de cinéma » quatre ans plus tôt.

Le

salon lui rapporta beaucoup d’argent jusqu’à ce que Shanghai

tombe aux mains des Japonais en 1937. Elle ferma boutique

plutôt que de travailler pour les Japonais et disparut

pendant le temps de la guerre en vendant des meubles et des

vêtements pour vivre.

Retour au cinéma en 1950

Au

début des années 1950, à Shanghai, elle tente de revenir sur

la scène, mais sans réussir à s’adapter aux rôles de films

où dominaient soldats et ouvriers. En 1950, elle interprète

le rôle très bref de l’impératrice douairière Cixi (慈禧太后 )

dans

« La

Vie de Wu Xun » (《武训传》)

de

Sun Yu

(孙瑜).

Violemment attaqué, le film fut malheureusement la cible de

l’une des plus virulentes campagnes de Mao à l’époque et

ruina la carrière du réalisateur. Wang Hanlun ne jouait que

dans une courte scène, mais cela suffit. Elle disparut de la

scène pendant huit ans.

|

Elle refit une brève apparition en 1958 dans

l’avant-dernier film de

Sun Yu,

« La

légende de Lu Ban » (《鲁班的传说》),

puis la même année dans « La grande vague » (《热浪奔腾》)

de Tao Jin (陶金),

sur quoi elle fit ses adieux définitifs au cinéma.

Cela ne l’empêchera pourtant pas d’être attaquée au

début de la Révolution culturelle. Mais elle mena

ensuite une vie paisible et solitaire, en continuant

à recevoir une pension du gouvernement, et

s’éteignit en août 1978 à Shanghai, à l’âge de 75

ans. Elle était restée indépendante jusqu’au bout. |

|

Dans La légende de Lu

Ban, 1958 《鲁班的传说》 |

Resource documentaire

Wei, S

Louisa, "Helen Wang”,

In Jane

Gaines, Radha Vatsal, and Monica Dall’Asta, eds. Women

Film Pioneers Project. Center

for Digital Research and Scholarship. New York, Columbia

University Libraries, 2013.

En ligne :

https://wfpp.cdrs.columbia.edu/pioneer/helen-wang/

|

|